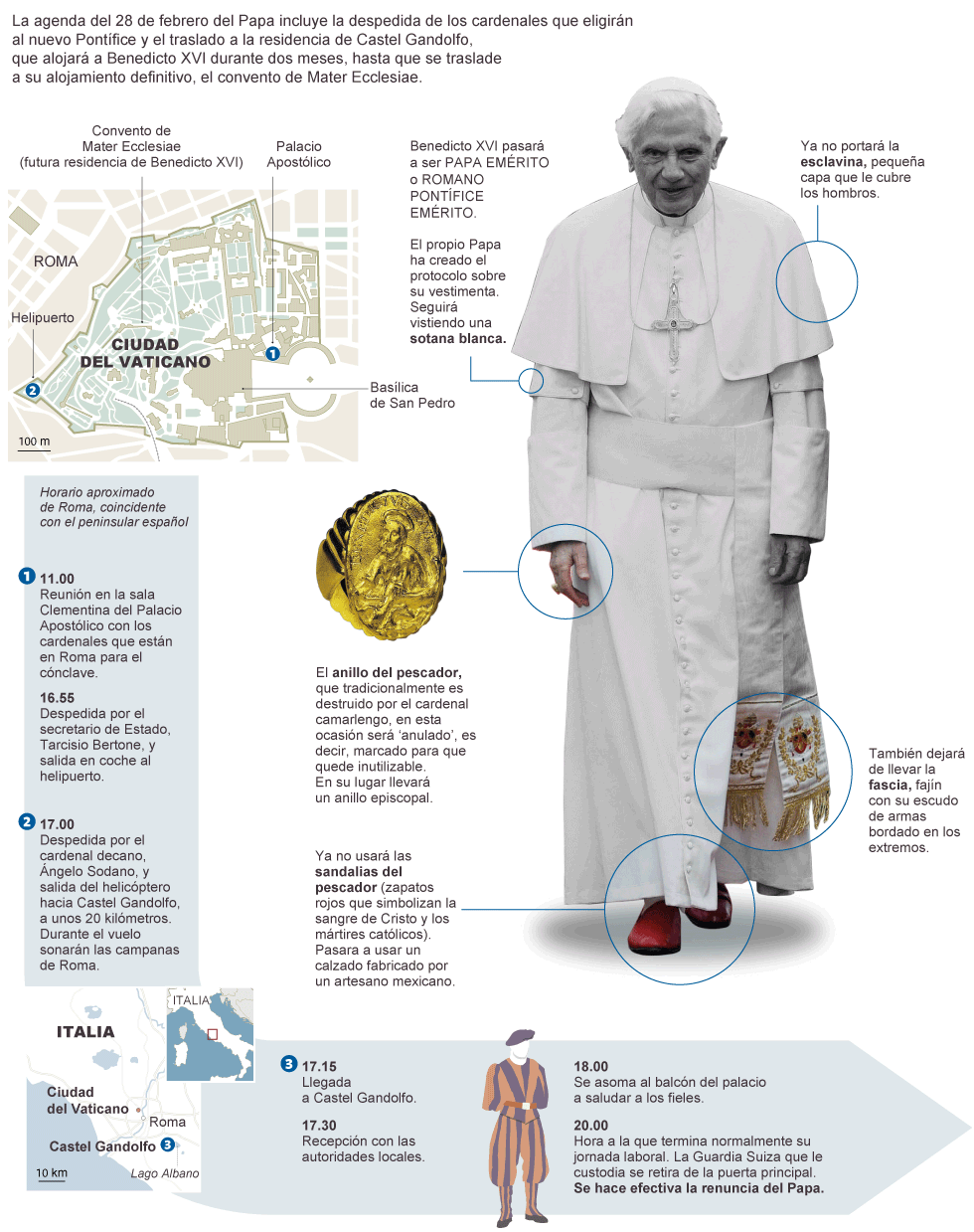

Fue el grito de un hombre que jamás levantó la voz. La renuncia al papado de Benedicto XVI, anunciada por sorpresa el 11 de febrero de 2013 y materializada el día 28, situó al Vaticano y a la Iglesia católica en su conjunto frente a la pregunta más incómoda: ¿por qué?

Fue el grito de un hombre que jamás levantó la voz. La renuncia al papado de Benedicto XVI, anunciada por sorpresa el 11 de febrero de 2013 y materializada el día 28, situó al Vaticano y a la Iglesia católica en su conjunto frente a la pregunta más incómoda: ¿por qué?

Joseph Ratzinger, que por entonces tenía 86 años y un aceptable estado de salud, no se marchaba ni por anciano ni por enfermo –no desde luego él, que amaba la tradición y que había presenciado en primera fila la lenta agonía televisada de Juan Pablo II–, sino por una carga aún más difícil de soportar. Desde hacía al menos tres años, la curia romana se venía oponiendo, a veces de manera muy violenta, a sus intentos de limpiar la Iglesia de clérigos pederastas y banqueros corruptos. La publicación de su correspondencia privada –el llamado caso Vatileaks–, la detención de su ayudante de cámara por robar y filtrar aquellos documentos y la expulsión –amparada bajo falsas acusaciones—del hombre al que había encargado sanear las finanzas del Vaticano resultaron determinantes. Hasta L’Osservatore Romano, el siempre mesurado diario oficial de la Santa Sede, había lanzado la voz de alerta: Benedicto XVI era “un pastor rodeado por lobos”.

Datos y cifras del Pontificado de Benedicto XVI

Pero nadie –ni dentro ni fuera de la curia— acudió a la llamada de socorro. Aislado en su gran apartamento del Palacio Apostólico, Joseph Ratzinger fue madurando una idea que ya en 2010, solo cinco años después de haber sido elegido sucesor de Pedro, había expresado en una entrevista al periodista Peter Seewald publicada en el libro La luz del mundo: “Cuando un Papa alcanza la clara conciencia de que ya no es física, mental y espiritualmente capaz de llevar a cabo su encargo, entonces tiene en algunas circunstancias el derecho, y hasta el deber, de dimitir”.

La renuncia fue la demostración de que aquel intelectual tímido y en apariencia despistado —es un teólogo reconocido, habla con fluidez seis idiomas y conoce otros cuatro, lee griego antiguo y hebreo, toca al piano piezas de Mozart y escribe libros rasgando el papel con una letra diminuta— se había estado dando cuenta de todo. A su alrededor, verdaderos demonios con la cruz colgada al cuello se habían conjurado para que dos de las batallas principales y más urgentes de su pontificado —la lucha contra la pederastia y la limpieza de un banco convertido en refugio y lavadora del dinero más sucio— no alcanzaran su objetivo.

La renuncia fue la demostración de que aquel

intelectual tímido y en apariencia despistado

se había estado dando cuenta de todo.

Tras comunicar su renuncia, aquel único grito del hombre callado, Benedicto XVI se sintió aliviado y, antes de encerrarse en el silencio de por vida, resumió su pontificado en una bella y dramática confesión: “Hubo días de sol y ligera brisa, pero también otros en los que las aguas bajaban agitadas, el viento soplaba en contra, y Dios parecía dormido”.